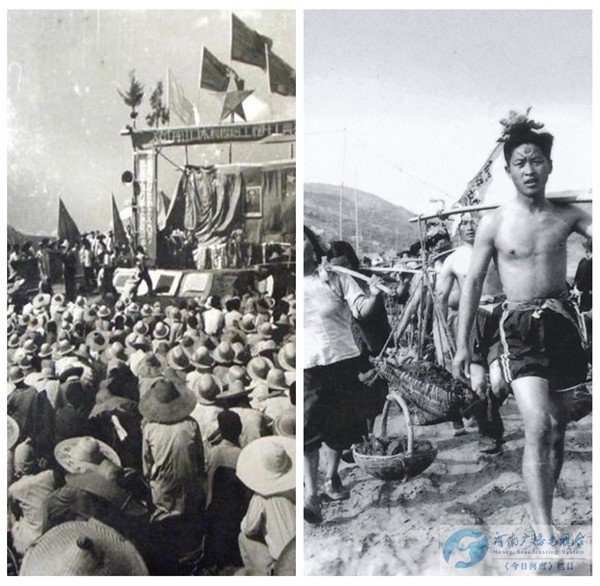

时任南阳市委书记李文慧出席西岭村新党员入党宣誓议式,向突击队授旗

南水北调中线工程自2014年12月12日通水至2023年7月8日,已累计调水564亿立方米,惠及了京津冀豫沿线24个大中城市200多个县(市、区),直接受益8500多万人,谱写了一部世界水利建设史上的英雄史诗。

中线工程陶岔渠首大坝

水源工程、陶岔渠首、沙河渡槽、穿黄工程、移民迁安、水质保护……一个个闻名海内外重大工程建设中都能看到的共产党员群体,他们肩负着民族振兴的伟大使命,他们撑起了现代化建设的铮铮脊梁。

一、艰苦创业,锐意进取的拚搏者

为解决汉江中下游防洪、发电、灌溉、航运、养殖和远期的南水北调,丹江口大坝、陶岔渠首、清泉沟泵站等重大项目相继开工建设。工程建设中,各级党组织工作研究在一线、指挥协调在一线、解决问题在一线,最艰苦、最危险的岗位上,处处都是共产党员的身影。

南水北调中线水源工程——丹江大坝是1958年9月1日开工,1974年2月24日建成。主要建筑物由混凝土坝、电站厂房、升船机

丹江大项初期工程开工 大坝初期工程建设施工现场

提升系统及上游30公里的两座引水渠道组成。大坝工程从动工到结束,豫、鄂两省4地区18个县117个公社的各级党员干部与广大民工,共同组成10万大军汇集建设工地,吃的是红术片、住的是茅草庵、喝的是蒸汤水,用的是镢头、铁锹、箩筐、扁担和拉车,一天要干十三、四个小时的重体力活,硬是靠人海战术和坚忍不拔的毅力建成了丹江大坝,创造出中国水利工程建设史上的奇迹。期间,豫鄂两省先后有365人牺牲、5478人伤残。大坝初期工程运行以来,已累计创造防洪、发电、灌溉等综合效益500多亿元,超过了工程总造价的50多倍。大坝加高工程于2005年9月26日开工,2013年8月29日建成,总投资24.25亿元。工程是在40年前的混凝土老坝上浇筑125万多方新混凝土,即加高14.6米、加厚8—14米,坝顶高程由初期工程海拔162米增加到海拔176.6米。因为丹江口水库要承担每年的防洪、

发电、供水任务,所以大坝加高时必须在正常工作状态下进行,同时要确保新老混凝土紧密结合,确保扩容之后大坝能够承受总库容290.5亿立方米水(新增100多亿立方米)的压力。怎么办?打破技术壁垒,共产党员一马领先!他们不畏艰难,探索出三种办法解决了这一世界性难题(课件):即严格控制混凝土热胀冷缩,使其变形减小;在老混凝土上切割键槽,设置灌浆装制,使其尽量咬合;在老混凝土上打锚筋,加强新老混凝土结合。最终成功实现了大坝在正常运行下的加高加厚。

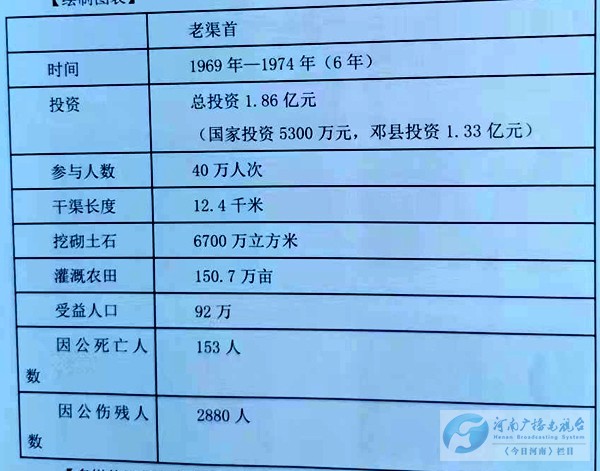

随着丹江大坝的建设和水位升高,中线工程陶岔渠首工程建设也迫在眉睫。1969年元月,为解决邓州、新野、唐河等县市150万亩农田灌溉问题,南阳地区以“远景南水北调,近期引丹灌溉”为蓝图,动用7县10多万民工参战,建设引丹灌溉工程。工地上,党旗红旗飘飘,标语横幅多多,高音喇叭声声,一派生机勃勃的景象。哪里有困难、哪里有危险、哪里搞创新,哪里就有党员干部!六年期间开挖土石方6700万立方米,用断钢丝绳700多吨。据《工程志》记载,在工程建设中,有2880人先后受伤致残,153人长眠在渠首大堤之下。他们中间年龄最大的的61岁、最小的仅有17岁。但是,渠首建设者们的鲜血没有白流,他们用自己的青春甚至生命,为南水北调工程打下坚实基础,谱写了动人的序曲。陶岔新渠首工程又称丹江口水库副坝,是南水北调中线工程输水总干渠的引水渠首,建在老渠首下游80米处,主要承担供水、灌溉、发电三项功能,工程于2009年12月28日开工,2013年8月23日完成。渠首闸的底部海拔140米,而北京团城湖的海拔45米,中线工程就是利用这近百米的落差,使一库清水基本自流到北京,节约了大量投资。

陶岔老渠首建设一览情况见下表 :

南水北调中线工程的水是生活饮用水,为保证水质不受污染,整个输水渠道不与任何河流发生交融,遇到河流阻隔问题,建设者们就用“上天”或“入地”办法来解决。“上天”就是建渡槽跨越河道让原有的河道在底下走。南水北调中线总干渠共建设27座大型渡槽,其中湍河渡槽和沙河渡槽极具代表性。沙河渡槽位于平顶山市鲁山县,全长9050米,它的长度世界第一。共产党伟大,管它“上天”还是“入地”,无处不凝结着共产党人的智慧和心血!有了他们,什么人间奇迹都可以创造出来。

沙河渡槽工程 焦作穿黄工程

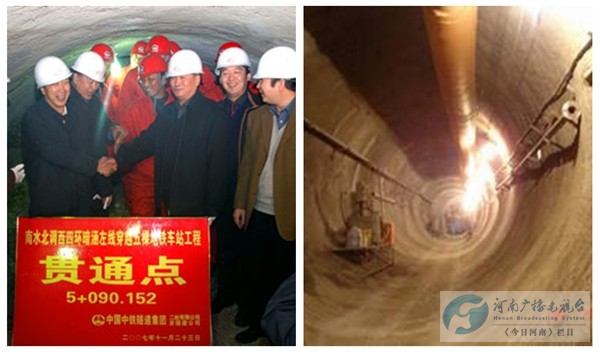

南水北调看中线,中线工程看穿黄。所谓穿黄就是“入地”,穿黄工程是最具技术难度的“咽喉工程”,也是国内最大穿越江河工程,通过管道的方式从河的底下穿过去。其任务是将中线调水从黄河南岸输送到黄河北岸,之后向黄河以北地区供水。中线穿黄工程开创性地设计了具有内、外两层衬砌的两条长4250米隧洞。它开创了我国水利水电工程水底隧洞长距离软土施工新纪录,是整个南水北调中线的标志性工程。在穿黄过程中使用了盾构机作业,盾构机就是地下挖掘机,看上去像一列小火车,专家把它形象地比喻为“剃须刀”:前面一个刀盘,刀盘上有140多把刀片,刀盘旋转,将施工面的泥土刮出,通过传输带直接送出隧洞。但是,由于泥沙的石英含量高于预期,盾构机刚进去挖掘不久,刀盘就发生磨损,刀片断裂,必须更换维修,但盾构机是从德国购入,只有请德国专家来维修,而德国来人开口价是1000万欧元,零配件等另算。一欧元相当于6.943元人民币,1000万欧元就是6943万元人民币。对此,我们的党员干部、科技工作者不畏困难,携手攻关,仅用100万元人民币,攻克了7项在国内外都具有挑战性的技术难题。穿黄工程的实践创新,助推了我国盾构机技术的攻关跨越和该产业的迅猛发展。2007年前德国和日本的盾构机在中国市场上占有率95%以上,过了10年后的2017年,中国市场上自产盾构机保有量已达80%以上,德国和日本的产比占不到20%。

丹江水一路北上到达北京,位于北京西四环的暗涵工程,是南水北调中线总干渠的末端控制性工程,也是中线中北京段投资最大,规模最大,施工复杂,难度最大的单项工程。该工程是从正在运营的五棵松地铁站下面穿越。

这是世界上首次大管径浅埋暗挖有巫斩水隧洞,创造了暗涵结构顶部与地铁结构距离仅3.67米、地铁结构最大沉降值不到3毫米的记录。比国际通行标准7毫米、超级大国日本是5毫米,分别高出4毫米和2毫米标准。这项工程攻克了28项技术难题。

南水北调中线工程的规划实施,解决了很多史无前例的技术难题,取得新技术、新工艺等科技成果63项,完成专用技术标准13项,申报国家专利110项,创造了众多中国第一和世界之最。正是我们的共产党员群体这种艰苦奋斗、锐意进取精神,为中线工程一泓清水进京津提供了重要保证。

二、忠诚担当,大爱报国的领军人

南水北调工程重在建设,成在水质,难在移民。半个多世纪以来,湖北、河南80多万库区群众为了南水北调中线工程顺利推进,为了国家和民族利益,满怀难舍的故土情怀,辞别家园,移民他乡,展示出为国奉献的高尚情怀和至真至诚的人间大爱。

丹江口水库初期工程库区移民河南省自1959年开始,1978年基本结束,历时20年。移民历经青海支边、自由选点、外迁湖北、近迁及县内安置四个阶段、八个批次搬迁。期间,党员干部无处不在,各级领导率先垂范。

淅川县是中国水库移民第一大县,也是河南省南水北调唯一的移民迁出县。淅川县委原农工部长、首任湖北省柴湖区委书记吴丰瑞被称为“移民魂”,他视移民为亲人,淅川县首批移民外迁湖北,吴丰瑞与乡亲们一同远迁了大柴湖,他动员自己家属和其他移民党员干部的妻儿老小从各地转迁到大柴湖。他说:”大柴湖即便是块砸不烂的硬骨头,我们也要把它嚼碎咽下去。”他还鼓励大家:“治理天上来的水,刨掉地里的芦苇根,我们的好日子就来了。”他是移民的主心骨。

南阳市政府时任副秘书、移民局长王玉献(前排右二)在搬迁现场看望移民

大柴湖位于湖北钟祥县,接收安置淅川县移民4万多人,好称全国最大的水库移民集中安置区。面对大柴胡极其艰苦的生存环境,在党和政府的重视关怀下,各级党员干部组织带领广大移民迎难而上,顽强奋斗,在人烟稀少的芦苇荡、沼泽地上,排污水、修道路、砍芦根、造良田、建设新家园,使大柴湖旧貌变新颜,搬迁移民逐步过上了幸福生活。

南水北调中线工程丹江口大坝加高到176.6米后,共淹没河南、湖北两省六个县(市、区),迁安移民34.8万人。其中,河南省淅川县16.6万人,湖北省涉淹五个县(市、区)移民18.2万人。

宋湾村位于南阳市淅川县西南部,该村既是丹江口水库初期工程移民村,又是中线工程丹江大坝加高移民村,创下了“一村搬三省四市五县”的记录,即宋湾村;青海、湖北、河南三个省:贵南、荆门、南阳、平顶山四地市(州);军马场、钟祥、邓县(现邓州)、宝丰、淅川五县(场)。宋湾村有着深厚的红色基因底蕴,尤其是从大革命到解放战争期间,我党我军多次重大活动发生在宋湾。1932年10月,鄂豫皖中央分局机关和红四方面军总部撤出新县新集后一路征战到达宋湾驻扎整训,并在此向中央报告相关情况。宋湾村于1938年成立党支部,是中共淅川区委建立的第一个农村党支部。1939年,时任淅川县首任县委书记宋藩舟就出生在这里,他曾带领数千人参加农民起义反抗国民党白色统治,发动了著名的“宋湾农民暴动”。1946年7月中旬,李先念、王震率领中原军区部队突围西进,途经淅川,取道宋湾。宋湾人民积极支持,协助中原突围部队顺利脱险。毛主席非常关注中原突围部队的情况,他给时任西北局书记的习仲勋先后九封信,要求接应中原突围部队。解放后,习仲勋在《红日照亮了陕甘高原》一文中提到九封信件的来源,在与王震见面后,王震提到中原突围最难的是在淅川过丹江,习仲勋说:淅川是我的老娘舅家。习仲勋的母亲是淅川宋湾柴家店人。

宋湾村“铁姑娘”宋育英。1970年夏,一场连续几天几夜的暴雨把本就低洼的大柴湖变成一片泽国。要阻止湍急的渠水,必须组成人墙,然后在水中打桩垫沙袋。可是面对怒狮般凶猛的洪水,站在堤岸上的千余名群众一个个心惊胆战,就在这时,宋育英大喊一声,“共产党员,跟我上”。她身先士卒,无惧无畏,跳入滚滚洪流之中。这次英勇行动,使宋育英步入了勤政为民的政治生涯,她先后担任省妇联主任,湖北省委常委,省委秘书长,省政协主席,全国政协社会与法制委员会副主任,2014中央第十一巡回督导组组长等。

南阳市移民局长、共产党员王玉献,被邓州市西岭新村移民尊称为贴心人。南阳市既是移民迁出地,更是移民安置区。河南省中线工程移民来自南阳市淅川一个县,两年之内南阳市内7个县(市、区)共接收安置移民10.06万人。时间短、任务重、强度高,既关系到百姓的生计,又关系到党和政府的形象。然而,王玉献却以一名共产党员的敬业精神与高尚情操证明,“宁亏自己、不负移民,只要我们心对心,移民不难。”

从2009年5月上任第二天起,王玉献就一直奔波于迁安两地,主持召开20多场(次)问计会,记了厚厚两大本子笔记,解决问题的良策很快在他脑海里形成。

“库区移民中有5.9万人历经多次搬迁,生活苦,心理脆弱,我们要用真心、动真情、办实事,温暖移民,感动移民。几年中,196个搬迁批次都实现了“不漏、不掉、不伤、不亡一人”,代价却是王玉献没有休息过一天。长期的高强度、快节奏工作,严重透支了他的健康。2010年5月,正在开会的他肾结石病突然发作,痛得满头是汗,但他咬牙坚持。会后,自己悄悄去医院做了碎石手术。等到大家知道准备去医院看他时,他却出现在第二天的移民工作筹备会上。

邓州市是中线工程移民主要安置区,自1972年开始先后两次接收安置丹江口库区移民5万多人。其中,安置丹江口水库初期工程淅川移民1.9万多人,还将管辖的九重、厚坡两个公社,32万亩耕地无偿划归淅川县作为淹没损失补偿。中线工程建设邓州再次安置淅川移民3.03万人和34.4公里干渠过境内的征迁居民居民,完成调整.5.12万亩,在19个乡镇,31个移民安置点建设移民房屋、村部、学校等设施6915座,建筑面积达100多万平方米。2010年7月15日,南阳市委书记黄兴维在邓州穰东移民点调研时,问起时任邓州市副市长、共产党员赵显三:“显三同志,移民工作干完你有什么感受?”他说:“黄书记,移民工作真难,干完了我就想大哭一场、大醉一场、大睡一场!”

时任邓州市副市长赵显三接受移民迁安工作采访

“三个一场”听起来枯燥无味,但其中蕴含着波澜壮阔的移民工程建设的壮丽画卷;蕴含着感天动地的移民迁安事业的华美诗篇!作为一名基层党员领导干部,他亲眼看见了移民工作者的艰辛繁琐和酸甜苦辣,亲自感受了移民工作者的所思所想和忠诚担当中的苦难惆怅。

三、绿色发展生态优先的守护神

“问渠哪得清如许,为有源头碧水来。”这个源头活水,就来自于中国共产党的领导,来自于各级党员干部不负历史使命的责任与担当。丹江口水库水面面积1050平方公里,浩荡南水正是自此北上北京、天津。库区及上游涉及陕西、湖北、河南三省的8个市43个县被全部划为保护区。数年来,全国上下一盘棋,守土有责,保护区的规划项目如期实施,富有成效,为丹江口库区和输水干渠沿线的水质安全保护撑起了坚强的脊粱。

陕西省加强汉江上游资源开发的监管,重点建设太白山等自然保护区,开发旅游资源,保护生物多样性。

陕西省汉中市宁强县胡家沟小流域综合治理前后

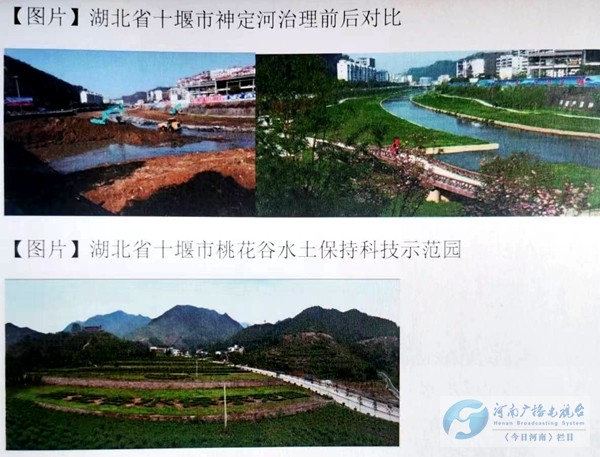

湖北十堰市为保护水质,加强了库区水污染治理,水质平均值已经达到国家“水十条”考核标准。治理水土流失面积不断提升,森林覆盖率超过了64.7%。

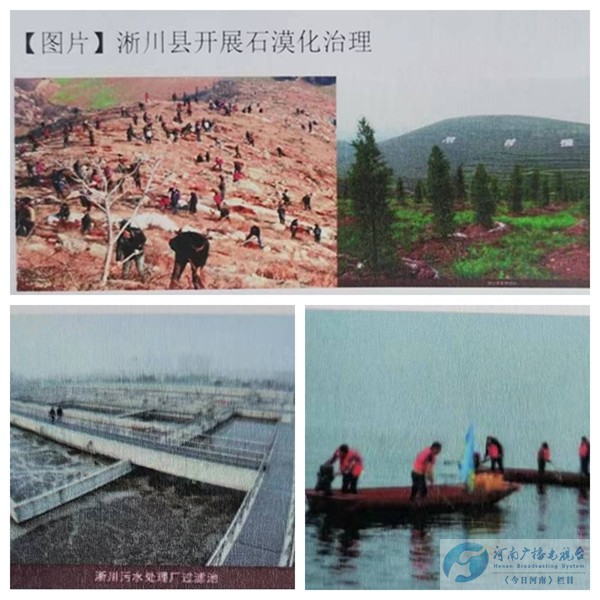

河南省水源区及干渠沿线各县区在水源区污染治理上,始终坚持坚决关、坚决禁、坚决治、坚决建的“四坚决”原则。以淅川县为例,在“坚决关”上,全县拆除350多家污染企业,取缔“小散乱污”企业215家。“很早的时候,陶岔渠首西侧500米处是一个大型水泥厂,因污染连同周边大大小小的十几家采石场全部关停,渠首地汤山湿地公园早已满目青翠,包围了渠首大坝周边。”淅川县园林局副局长朱炳钧介绍。十年来,淅川在库区每年以10万亩的速度进行绿化,森林覆盖率由2014年的45.3%提高到了目前的49.7%以上。而作为渠首淅川人,他们守着“大水缸”、“水龙头”,却至今未吃上丹江水(今年底仅县城区域方能吃到丹江水,2025年底全县72万人方可全部吃上丹江水),纯粹是毫不利己,专门利人。但他们很骄傲:“作为渠首淅川人,我们应该有这份责任和担当!”在“坚决禁”上,依法拆除库区养鱼网箱5.1万多箱,涉及渔民8000多户2.8万人,取缔加工厂、水产冷库38座。在“坚决建”上,大力加强生态环境基础设施建设,水源区各县及库周重点乡镇垃圾和污水处理设施实现了全覆盖。淅川县财政每年还拿出2000万元,组建起5支2000多人的专业护水队和一支30多人的专业清飘队、15只清飘船只,常年坚守在水质保护工作一线。

南水北调中线输水总干渠全长1432公里,工程成败的关键在水质。中线水质保护中心在丹江口水库分设14个自动监测站,每4个小时上传数据,24小时不间断监测水质,每一年都要对库区水质中的109项因子进行全面分析。面对重复性的工作和监测中的技术难题,共产党员迎难而上,工作中最硬的骨头党员干部带头来啃,从而保证了水质监测工作的健康顺利进行。根据检测数据,通水以来,除了个别时期总磷等单项指标属于二类水质标准外,其余指标均达到一类水质标准,并且一类水的占比逐年提升,由2015年的22%提升到了2019年的88%。

南水北调中线输水总干渠全长1432公里,工程成败的关键在水质。中线水质保护中心在丹江口水库分设14个自动监测站,每4个小时上传数据,24小时不间断监测水质,每一年都要对库区水质中的109项因子进行全面分析。面对重复性的工作和监测中的技术难题,共产党员迎难而上,工作中最硬的骨头党员干部带头来啃,从而保证了水质监测工作的健康顺利进行。根据检测数据,通水以来,除了个别时期总磷等单项指标属于二类水质标准外,其余指标均达到一类水质标准,并且一类水的占比逐年提升,由2015年的22%提升到了2019年的88%。

据资料显示,2022年6月,北京实现了107公里南水北调配套环线闭环输水,清晨的北京亦庄调节池,波光粼粼,这里是调蓄节点之一。环线管理处水质工程师王艳介绍:“2022年8月,南水出口发现一个透明又特别漂亮的小生物,验证是桃花水母,俗称水中大熊猫。这是北京时隔20年才观测到的。调节池存续的水目前浮游植物种类达到133种,浮游动物146种,也是生态比较好的体现。”

桃花水母诞生于5.5亿年前,是一种稀有的小型水母类动物,随着南水向北京全域补水,桃花水母就在北京怀柔等多处好水中安了家。据淅川县丹江口水库水手老吴介绍:“丹江口水库一级水源区——小太平洋一带就是桃花水母的老家,是桃花水母最多的地方,桃花开的时候就有。”

南水北调中线工程从规划到建设,库区移民从搬迁到安置,水源区从污染防治到水质保护和一泓清水的永续北送,这项举世瞩目的国家工程,凝娶了无数共产党员的心血和汗水。可赞的科技专家和工程建设者,可爱的库区移民和安置区乡亲,可敬的各级领导和移民干部,他们携手在时代的丰碑上,铭刻下令世人感奋的恢宏篇章:祖国的需要高于一切!

(作者 梁占佩 2023年9月24日)