在河北与辽宁交界处,有一个名叫潘家峪的小山村。它本是一个宁静祥和、充满烟火气的地方,村民们日出而作、日落而息,过着简单而又幸福的生活。然而,在那黑暗的抗战时期,一场惨绝人寰的灾难降临,将这个小山村变成了人间炼狱,那段历史,是中华民族永远无法磨灭的伤痛。

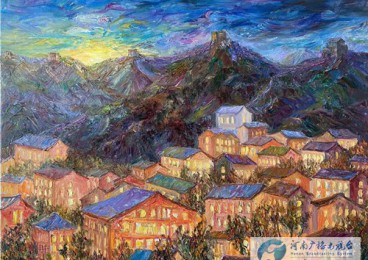

潘家峪村,四面环山,绿树成荫。村子里错落有致地分布着一间间质朴的房屋,袅袅炊烟从屋顶升起,仿佛是生活的诗意画卷。村民们以耕种、养殖为生,邻里之间互帮互助,关系十分融洽。孩子们在村头巷尾嬉笑玩耍,老人们坐在门口悠闲地晒着太阳,讲述着古老的故事。这样的生活,虽然平淡,却充满了温暖和希望。

但是,日本侵略者的铁蹄无情地践踏了这片宁静的土地。1941年1月25日,这一天成为了潘家峪村民们永远的噩梦。日本鬼子得知潘家峪村是冀东抗日根据地的重要堡垒,是八路军伤病员的庇护所和抗日活动的秘密联络点后,便策划了一场蓄谋已久的大屠杀。

那是一个寒冷的冬日,天色尚未完全亮透,日本鬼子就包围了整个潘家峪村。他们荷枪实弹,如狼似虎地冲进村子,挨家挨户地搜捕村民。村民们从睡梦中惊醒,看到眼前的景象,惊恐万分。一些村民试图逃跑,但很快就被鬼子的机枪扫射倒地。老弱妇孺们被驱赶到村中的西大坑,这里成了临时的“集中营”。

日本鬼子们一边驱赶着村民,一边肆意地打骂和侮辱他们。他们把村民们像牲口一样集中在一起,脸上露出狰狞的笑容,仿佛在欣赏自己即将进行的“杰作”。村民们紧紧地抱在一起,眼中充满了恐惧和绝望。他们不明白,为什么这些侵略者要如此残忍地对待他们,他们只是一群无辜的百姓,渴望着和平与安宁。

在西大坑,日本鬼子开始了他们的血腥屠杀。他们先是用机枪扫射,密集的子弹如雨点般落在村民们身上,许多人瞬间倒在血泊中。接着,他们又用刺刀刺向那些还未死去的村民,将他们的身体刺得千疮百孔。妇女和儿童的尖叫声、老人的哀求声、村民们的惨叫声交织在一起,回荡在整个山谷。鲜血染红了西大坑,尸横遍野,惨不忍睹。

然而,日本鬼子的暴行并没有结束。他们把一些村民赶到潘家大院,然后在大院里堆满了柴草,浇上汽油,纵火焚烧。大火熊熊燃烧,吞噬着一个个鲜活的生命。村民们在火中挣扎、呼喊,试图逃脱这可怕的火海,但无情的火焰将他们紧紧包围。浓烟滚滚,刺鼻的气味弥漫在空气中,让人窒息。

在这场大屠杀中,潘家峪村共有1230名村民遇难,其中包括许多老人、妇女和儿童。只有少数村民在混乱中侥幸逃生,但他们也失去了亲人和家园,心灵遭受了巨大的创伤。潘家峪村变得一片死寂,曾经的欢声笑语消失得无影无踪,只剩下残垣断壁和烧焦的尸体。

这场惨绝人寰的屠杀,是日本侵略者对中国人民犯下的滔天罪行。它不仅是潘家峪村的悲剧,更是中华民族的伤痛。它让我们深刻地认识到,战争是多么的残酷,侵略者是多么的残暴。在那黑暗的岁月里,无数像潘家峪村这样的村庄遭到了破坏,无数无辜的生命被夺走。

但是,潘家峪村的村民们并没有被打倒。那些幸存下来的村民,带着对侵略者的仇恨和对未来的希望,坚强地站了起来。他们积极投身到抗日斗争中,为保卫祖国、保卫家园而战。他们用自己的行动告诉世界,中国人民是不会被轻易战胜的,中华民族是有骨气的民族。

在抗日战争中,像潘家峪惨案这样的悲剧还有很多。这些悲剧时刻提醒着我们,要铭记历史,勿忘国耻。我们不能让历史的悲剧再次重演,我们要珍惜现在来之不易的和平。同时,我们也要从历史中汲取力量,不断努力,让我们的国家变得更加强大。

如今,潘家峪已经成为了爱国主义教育基地。走进潘家峪,你可以看到当年大屠杀留下的痕迹,那些残垣断壁仿佛在诉说着那段悲惨的历史。在纪念馆里,陈列着许多珍贵的文物和照片,它们清晰地记录了日本侵略者的暴行和潘家峪村民们的英勇抗争。每年都有许多人来到这里,缅怀先烈,铭记历史。

我们应该以崇敬的心情去面对这段历史。那些在战争中牺牲的先烈们,他们为了国家、为了民族,不惜献出自己的生命。他们的精神永远值得我们学习。我们要继承和发扬他们的精神,在新时代的征程中,努力奋斗,为实现中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

潘家峪惨案虽然已经过去了多年,但它的影响却永远不会消失。它是我们民族的伤疤,也是我们前进的动力。我们要让世界知道,中国人民永远不会忘记那段历史,我们会用自己的方式捍卫历史的真相,让正义得到伸张。同时,我们也要呼吁全世界爱好和平的人们,共同努力,维护世界和平,让战争的阴霾永远远离人类。

在这个和平的年代,我们更应该珍惜和平,因为和平是人类最宝贵的财富。我们要教育下一代,让他们了解历史,明白和平的来之不易。只有这样,我们才能确保历史的悲剧不再重演,让我们的子孙后代生活在一个和平、稳定、繁荣的世界里。潘家峪的血色记忆,将永远铭刻在中华民族的历史长河中,激励着我们不断前行。

(作者侯松亭,现年75岁,系舞钢市退伍老兵、平顶山市作家协会会员、舞钢市柏都文学社顾问。)

(编辑:马文忠 尹伟)